Version répandue | Auteur | Source | Version authentique |

L'insouciance est l'art de se balancer dans la vie comme sur une escarpolette, sans s'inquiéter du moment où la corde cassera. | Balzac | Les Employés | Cet artiste [=Jean-Jacques Bixiou], vraiment profond, mais par éclairs, se balançait dans la vie comme sur une escarpolette, sans s'inquiéter du moment où la corde casserait. |

Les hommes se prennent à la conversation d'une jolie femme comme des oiseaux à la glu. | Balzac | Le Contrat de mariage | Les hommes se prenaient à sa conversation [=celle de Mme Évangélista] comme des oiseaux à la glu. |

Tout obtenir afin de tout mépriser. | Maurice Barrès | François Mauriac, dans La Rencontre avec Barrès, résumant un passage de « La mort de Venise » (dans Amori et dolori sacrum) | Tout posséder pour obtenir le droit de tout mépriser. [Mauriac] Ces quatre bayadères qui tournoient […] sont-ce des fantômes, une chimère de mon cœur, une pure idée métaphysique ? Je sais leurs noms. L’une murmure : « Tout désirer » ; l’autre réplique : « Tout mépriser » ; une troisième […] me dit : « Je fus offensée », mais la dernière signifie : « Vieillir ». [Barrès] |

J'ai mis longtemps à devenir infaillible. [citation répandue par Philippe Sollers] | Baudelaire | Lettre à Louis Martinet, juillet 1861 | J’ai pris l’habitude, depuis mon enfance, de me considérer comme infaillible. |

Ne pas revenir sur le passé, c'est la meilleure façon que le passé revienne sur vous. | Georges Bernanos | Le Chemin de la Croix-des-Âmes, III | On vous affirme maintenant, on vous répétera plus tard, qu’il ne faut pas revenir sur le passé. Ce n’est pas nous qui revenons sur le passé, c’est le passé qui menace de revenir sur nous. |

Le polémiste est admirable à vingt ans, supportable à trente ans, ennuyeux jusqu’à cinquante ans, et obscène au-delà. | Georges Bernanos | Journal de la guerre d'Espagne | Passé la quarantaine, un polémiste n'est pas grand-chose. Mais un polémiste septuagénaire me parait aussi répugnant qu'un septuagénaire amoureux. |

L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. | Léon Blum | Jules Renard, Journal, 31 janvier 1901 | « L'homme libre est celui qui ne craint pas d'aller jusqu'au bout de sa raison. » |

Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. | Bossuet | Histoire des variations des églises protestantes, livre IV, § 2 | Mais Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics, quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? quand on l'approuve et qu'on y souscrit, quoique ce soit avec répugnance. |

La femme est le produit d'un os surnuméraire. | Bossuet | Élévations sur les mystères, V, 2 | Les femmes n'ont qu'à se souvenir de leur origine, et sans trop vanter leur délicatesse, songer après tout qu'elles viennent d'un os surnuméraire où il n'y avait de beauté que celle que Dieu y voulut mettre. |

Le bonheur est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. | Bossuet | Premier sermon pour le troisième dimanche de carême : « Sur l’enfant prodigue ou l’amour des plaisirs », 1662 | La félicité des hommes du monde est composée de tant de pièces, qu'il y en a toujours quelqu'une qui manque ; et la douleur a trop d'empire dans la vie humaine pour nous laisser jouir longtemps de quelque repos. |

Le génie est une longue patience. | Buffon | Hérault de Séchelles, Voyage à Montbard | « Le génie n'est qu'une plus grande aptitude à la patience. » |

Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. | Albert Camus (paraphrasant Brice Parain qui explique Platon) | « Sur une philosophie de l’expression », article paru dans Poésie 1944 | Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. |

On trouve rarement le bonheur en soi, jamais ailleurs. [Cette citation modifiée semble due à Jean Dutourd] | Chamfort | Produits de la civilisation perfectionnée, éd. G.-F., maxime n°1095 | Le bonheur, disait M…, n’est pas chose aisée. Il est très difficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs. [2] |

Les passionnés ont vécu, les raisonnables ont duré. [Cette citation modifiée semble due à de Gaulle] | Chamfort | Produits de la civilisation perfectionnée, éd. G.-F., maxime n°118 | Les passions font vivre l’homme, la sagesse le fait seulement durer. |

L'amour n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. | Chamfort | Produits de la civilisation perfectionnée, éd. G.-F., maxime n°359 | L'amour, tel qu'il existe dans la société, n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. |

Il faut être économe de son mépris, compte tenu du grand nombre de nécessiteux. | Chateaubriand | Mémoiresd’outre-tombe, XXII, 16 | Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux. |

On compte ses ancêtres quand on ne compte plus. | Chateaubriand | Vie de Rancé, II | Insipidité du temps : on compte ses aïeux lorsqu'on ne compte plus. |

Les institutions passent par trois périodes : celle des services, celle des privilèges, celle des abus. | Chateaubriand | Mémoires d’outre-tombe, I, 1 | L'aristocratie a trois âges successifs : l'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités ; sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. |

Le monde est rempli d'idées chrétiennes devenues folles. | G.K. Chesterton | Orthodoxie, III | Le monde moderne est plein de vieilles vertus chrétiennes devenues folles. |

Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, c'est qu'ils sont prêts à croire en tout. | G.K. Chesterton | « L’oracle du chien », nouvelle incluse dans le recueil L’Incrédulité du père Brown | Le Père Brown : « C’est le premier effet de ne pas croire en Dieu : vous perdez votre sens commun et ne pouvez plus voir les choses comme elles sont. »[3] |

Un journaliste : « Vous n’aimez pas cette œuvre ? Pourtant, le public l’adore. » — Jean Cocteau : « Il est bien le seul ! » | Jean Cocteau | Le film Orphée (1950) | Orphée (joué par Jean Marais) : « Le public m’aime ». — Un homme : « Il est bien le seul. » [4] |

Un homme doit savoir braver l'opinion ; une femme s'y soumettre. [5] | Suzanne Curchod-Necker | Commencement d’un éloge de Mme de Sévigné, dans Mélanges extraits des manuscrits de Mme Necker, tome III | Enfin l’homme qui sait braver l’opinion, et la femme qui s’y soumet et même s’y sacrifie, montrent également la noble fierté de leur caractère. |

En amour, il y en a toujours un qui souffre et l’autre qui s’ennuie. | Maurice Donnay | L’Affranchie, I, 5 | Antonia : « Dire qu’il y en a toujours un qui aime davantage… et c’est celui-là qui souffre. » — Roger : « Mais c’est l’autre qui s’ennuie. » |

Exiger de la nature de ne pas être ingrate, c'est demander aux loups d'être herbivores. | Alexandre Dumas | Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, XXII | « Exiger qu’une nation ne soit pas ingrate, c'est demander aux loups d'être herbivores. » |

Celui qui cesse un seul jour d’injurier les femmes est un pauvre homme qui mérite le nom de sot. | Euripide | Hippolyte, second épisode, vers 664-666 | Hippolyte : « Soyez maudites. Jamais je ne pourrai rassasier ma haine contre les femmes, dût-on m’accuser de la ressasser : c’est aussi qu’elles ne cessent de faire le mal. » |

De mémoire de rose, on n’a jamais vu mourir un jardinier. | Fontenelle | Entretiens sur la pluralité des mondes, V | [Les roses] diraient : « Nous avons toujours vu le même jardinier, de mémoire de rose on n’a vu que lui, il a toujours été fait comme il est, assurément il ne meurt point comme nous, il ne change seulement pas ». |

La tête chez les femmes n’est pas un organe essentiel. | Anatole France | Jean-Jacques Brousson, Anatole France en pantoufles | « Vous me direz que la tête n’est point l’organe essentiel d’une femme. » |

L’homme a créé Dieu : l’inverse reste à prouver. | Serge Gainsbourg | « Negusa Nagast », sur l’albumMauvaises nouvelles des étoiles | L'homme a créé des dieux l'inverse tu rigoles / Croire c'est aussi fumeux que la ganja / Tire sur ton joint pauvre rasta / Et inhale tes paraboles |

Les bons sentiments ne font pas la bonne littérature. | André Gide | Dostoïevski, VI | C’est avec les beaux sentiments que l’on fait de la mauvaise littérature, et il n’est point de véritable œuvre d’art où n’entre la collaboration du démon. [6] |

Choisir, c'est se priver du reste. | André Gide | Les Nourritures terrestres, IV, 1 | Ménalque : « La nécessité de l'option me fut toujours intolérable ; choisir m'apparaissait non tant élire, que repousser ce que je n'élisais pas. […] Choisir, c’était renoncer pour toujours, pour jamais, à tout le reste et la quantité nombreuse de ce reste demeurait préférable à n’importe quelle unité. » |

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. | G.W.F. Hegel | Leçons sur la philosophie de l’Histoire, introduction | L'Histoire n'est pas le lieu de la félicité. Les périodes de bonheur y sont des pages blanches. |

Persévérer, secret de tous les triomphes. | Victor Hugo | L’Homme qui rit, I, III, 1 | Il avait glissé, grimpé, roulé, cherché, marché, persévéré, voilà tout. Secret de tous les triomphes. |

La nation, c'est un passé pour se tourner vers l'avenir. [citation produite par Éric Besson] | Victor Hugo | Le Rhin, conclusion | La France modifie et corrige l'arbre, et sur un passé qu'elle subit, greffe un avenir qu'elle choisit. |

Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. | Jean Jaurès | Discours à la Chambre des députés, 7 mars 1895 | Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l’orage. |

Le soir de la vie apporte avec soi la lampe. | Joseph Joubert | Carnets, 28 janvier 1808 | Le soir de la vie apporte avec soi ses lumières et sa lampe pour ainsi dire. |

Les opinions sont comme les modes, belles quand on les prend, laides quand on les quitte. | Théodore Jouffroy | Mélanges philosophiques, I, 2 | Est-ce à dire que rien n’est absolument vrai ni absolument faux, que les opinions sont comme les modes, belles quand on les prend, laides quand on les quitte ? Nous sommes loin de le penser. |

Si vous voulez dire qu’il pleut, dites : il pleut. [en tant que précepte de rhétorique] | La Bruyère | Les Caractères, V, 7 | « Que dites-vous ? Comment ? Je n’y suis pas ; vous plairait-il de recommencer ? J’y suis encore moins. Je devine enfin : vous voulez, Acis, me dire qu’il fait froid ; que ne disiez-vous : "Il fait froid" ? Vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige ; dites : "Il pleut, il neige". Vous me trouvez bon visage, et vous désirez de m’en féliciter ; dites : "Je vous trouve bon visage". » |

L’amour consiste à donner ce qu’on ne possède pas à quelqu’un qui n’en a pas besoin. | Jacques Lacan | Séminaire, XII, 12 (17 mars 1965) | L’amour consiste à donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas. |

Toutes les femmes écrivent. On ne trouve même plus de femme de ménage. | Paul Léautaud | Théâtre de Maurice Boissard, XXXVII, 1ermars 1912 | Il n'y a même plus moyen de trouver de femmes de ménage : elles écrivent toutes. |

L'Histoire est une conspiration permanente contre la vérité. | Joseph de Maistre | Du Pape, II, 12 | Depuis trois siècles, l’histoire entière semble n’être qu’une grande conjuration contre la vérité. |

En dehors de l’Église, l’Évangile est un poison. | Joseph de Maistre | Les Soirées de Saint-Pétersbourg, XI | Le comte : « Lue sans notes et sans explication, l'Écriture sainte est un poison. » |

Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais vécues. | André Malraux | La Condition humaine, I | Ici Gisors retrouvait son fils […] à qui l’éducation japonaise […] avait imposé aussi la conviction que les idées ne devaient pas être pensées, mais vécues. |

Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. | André Malraux | Témoignage formel d’André Frossard Témoignage formel de Brian Thompson [7] | « Le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas. » [en mai 68 à A.Frossard] « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. » [en 1972 à B. Thompson] |

L'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles | Mirabeau | Étienne Dumont, Souvenirs sur Mirabeau | « Ce sont deux drôles d'animaux bien bêtes que l'homme et le lapin une fois qu'ils sont pris par les oreilles. » |

Cachez ce sein que je ne saurais voir. | Molière | Tartuffe, III, 2 | Tartuffe : « Couvrez ce sein que je ne saurais voir. » |

Les femmes n'iront pas au Paradis, car il est dit dans un verset de l'Apocalypse : « Et il se fera au ciel un silence d'une demi-heure ! » | Montherlant | Textes sous une occupation, « La déesse Cypris » | Un musulman me donnait pour preuve de l’absence des femmes au paradis ce verset de l’Apocalypse : « Et il se fit dans le ciel un silence d’une demi-heure. » |

Partir est le rêve de tout bon projectile. | Paul Morand | Le Voyage | Partir ! ce rêve des bons projectiles. |

Un trône n’est qu’une planche garnie de velours. | Napoléon | Discours au Corps législatif, 1er janvier 1814 | « Qu’est-ce que le trône au reste ? quatre morceaux de bois doré, revêtus d’un morceau de velours ? Le trône est dans la nation, et l’on ne peut me séparer d’elle sans lui nuire. » |

Il n'y a que deux espèces de plans de campagne, les bons et les mauvais ; les bons échouent presque toujours par des circonstances imprévues qui font souvent réussir les mauvais. [Cette citation modifiée est due à Balzac] | Napoléon | Napoléon, Mémoires dictés à Montholon, Notes sur les Considérations sur l’art de la guerre de Rogniat, XVIII, 37 | Il y a deux espèces de plans de campagne : les bons et les mauvais ; quelquefois les bons échouent par des circonstances fortuites, quelquefois les mauvais réussissent par un caprice de la fortune. |

La supériorité de Mahomet est d’avoir fondé une religion en se passant de l’enfer. | Napoléon | Mémorial de Sainte-Hélène, 3 octobre 1816 | [Notre religion] « est toute spirituelle, et celle de Mahomet toute sensuelle ; les châtiments dominent chez nous : c’est l’enfer et ses supplices éternels, tandis que ce n’est que récompenses chez les Musulmans : les houris aux yeux bleus, les bocages riants, les fleuves de lait ; on pourrait dire que l’une est une menace, elle se présente comme la religion de la crainte ; l’autre, au contraire, est une promesse, et devient la religion des attraits, etc. » [8] |

Il existe deux leviers pour faire bouger un homme, la peur et l'intérêt personnel. | Napoléon | Bourrienne, Mémoires, tome III | « Il y a deux leviers pour remuer les hommes : la crainte et l'intérêt. » |

Tout homme qui possède trente millions et qui n'y tient pas est dangereux pour un gouvernement. [Cette citation modifiée est due à Balzac] | Napoléon | Ouvrard, Mémoires, tome I | « Un homme qui a trente millions, et qui n'y tient pas, est trop dangereux pour ma position. » |

Les hommes savent gré de les étonner, tandis que le bonheur semble leur être dû. [Cette sentence est issue de la transformation d’un texte apocryphe par Balzac, qui a réalisé ainsi un apocryphe au carré !] | [attribué à Napoléon] | Manuscrit venu de Sainte-Hélène (livre apocryphe dû probablement à Frédéric Lullin de Châteauvieux) | Je savais cependant qu'il fallait fixer l'attention pour rester en vue, qu'il fallait tenter pour cela des choses extraordinaires : parce que les hommes savent gré de les étonner. |

La neutralité consiste à avoir même poids et même mesure pour chacun ; en politique elle est un non-sens ; on a toujours intérêt au triomphe de quelqu'un. | Napoléon | Napoléon, Mémoires dictés à Montholon, Campagne d’Italie, XIX (Venise), 3 | La neutralité consiste à avoir même poids et même mesure pour chacun. [La suite a été rajoutée par Balzac] |

Quand on voit le nom d’une femme sur la couverture d’un livre, on se dit : encore une ménagère qui s’est trompée de vocation ! | Nietzsche | Fragments posthumes, 1885 | On ouvre un livre de femme – et bientôt on se dit : « encore une cuisinière égarée ! » |

Une femme qui voterait les lois, discuterait le budget, administrerait les deniers publics, ne pourrait être autre chose qu'un homme. | Charles Nodier | « La femme libre, ou de l’émancipation des femmes », article dans L'Europe littéraire, 1833 | J’imagine en effet qu’une femme qui voterait les lois, qui discuterait le budget, qui administrerait les deniers publics, et qui jugerait les procès, serait tout au plus un homme. C’est une pauvre ambition. |

Le rire a été donné à l’homme pour le consoler d'être intelligent. | Marcel Pagnol | Le Schpountz | Françoise : « Le rire, c’est une chose humaine, une vertu qui n’appartient qu’aux hommes et que Dieu peut-être leur a donnée pour les consoler d’être intelligents. » |

Douter de Dieu, c'est y croire. [Citation inventée par Balzac dans La Femme de trente ans, III] | Blaise Pascal | Pensées, Le Guern n°717 ou Sellier n°751 | Console-toi. Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé. |

Vous pouvez employer le mot « puce » pour désigner un éléphant. Mais il vaut mieux prévenir. | Jean Paulhan | De la paille et du grain, II | Si vous disiez puce et que votre voisin comprît éléphant, fleuve et qu’il comprît acacia, vous crieriez à l’incompréhension ! (Bien qu’il y ait tout de même certains rapports entre la puce et l’éléphant.) |

Les kantiens ont les mains pures, mais ils n’ont pas de mains. | Charles Péguy | Victor-Marie, comte Hugo | Le kantisme a les mains pures ; mais il n'a pas de mains. |

L’idéal c'est quand on peut mourir pour ses idées, la politique c'est quand on peut en vivre. | Charles Péguy | Notre jeunesse | La mystique politique, c’était quand on mourait pour la République, la politique républicaine, c’est à présent qu’on en vit. |

La perversion de la cité commence par la fraude des mots. | Platon | - La République, III, 389 cd - Ou peut-être Phédon 115 e | - Tout citoyen pris en train de mentir, quelle que soit sa condition, sera châtié, pour introduire dans le navire de l’État une pratique qui doit en amener le naufrage et la perte. - Une expression vicieuse ne détonne pas uniquement par rapport à cela même qu’elle exprime, mais cause encore du mal dans les âmes. [9] |

Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus, au-dessus d'eux, l'autorité de rien et de personne, alors, c'est là, en toute beauté, et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. | Platon | La République, VIII, 562e-563e | Le père s'habitue à devoir traiter son fils d'égal à égal et à craindre ses enfants, le fils s'égale à son père, n'a plus honte de rien et ne craint plus ses parents, parce qu'il veut être libre ; le métèque s'égale au citoyen et le citoyen au métèque, et la même chose pour l'étranger. […] Le professeur […] craint ses élèves et les flatte, les élèves n'ont cure de leurs professeurs, pas plus que des pédagogues ; et les jeunes imitent les anciens et s'opposent violemment à eux en paroles et en actes, tandis que les anciens, s'abaissant au niveau des jeunes, se gavent de bouffonneries et de plaisanteries, imitant les jeunes pour ne pas paraître désagréables et despotiques.

[…] Ceux et celles qui ont été achetés ne sont en rien moins libres que ceux qui les ont achetés. Et dans les relations des hommes avec les femmes et des femmes avec les hommes, le point où en arrivent l'égalité des droits et la liberté, nous avons failli oublié d’en parler ! […] Les animaux qui sont au service de l'homme sont beaucoup plus libres dans une telle cité qu'ailleurs. […] Le résultat de tous ces abus accumulés, c'est qu'ils rendent l'âme des citoyens si susceptible qu'à l'approche de la moindre apparence de servitude, ils s'irritent et ne peuvent le supporter. […] Tel est le beau et fier commencement d’où naît la tyrannie. |

L’homme est un loup pour l’homme. | Plaute | La Comédie des ânes, vers 495 | Le marchand : « Un homme est un loup pour un homme, non un homme, tant qu’il ne le connaît pas. » |

J’écris pour mon plaisir, je publie pour de l’argent. | Alexandre Pouchkine | Lettre à M.P. Pogodine, avril 1834 | D’une façon générale, j’écris beaucoup pour moi, personnellement, mais j’imprime par nécessité et uniquement pour de l’argent. |

Une religion, c’est une secte qui a réussi. | Ernest Renan | Histoire du peuple d’Israël, tome V, livre IX, chapitre 7. | Le christianisme est un essénisme qui a largement réussi. |

Une fois que ma décision est prise, j'hésite longuement. | Jules Renard | Journal, 18 juillet 1899 | Une fois ma résolution prise, je reste encore indécis. |

Donnez-moi deux lignes quelconques de la main d'un homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre. | Richelieu | Madame de Motteville, Mémoires, I | … le cardinal, qui, à ce que j'ai ouï conter à ses amis, avait accoutumé de dire qu'avec deux lignes de l'écriture d'un homme on pouvait faire le procès au plus innocent, parce qu'on pouvait sur cette matière ajuster si bien les affaires, que facilement on y pouvait faire trouver ce qu'on voudrait. |

Quand une fois j'ai pris ma résolution, je vais droit au but et renverse tout de ma robe rouge. | Richelieu | Confidence au marquis de La Vieuville, rapportée par le père Henri Griffet, Histoire du règne de Louis XIII, 1758, tome III. | « Je n’ose rien entreprendre sans y avoir bien pensé ; mais quand une fois j'ai pris ma résolution, je vais à mon but, je renverse tout, je fauche tout, et ensuite je couvre tout de ma soutane rouge. » |

La vraie vie est ailleurs. | Rimbaud | Une saison en enfer, « Délires, I » | La Vierge folle : « La vraie vie est absente. » |

L'amour a été inventé par les femmes pour permettre à ce sexe de dominer, alors qu'il était fait pour obéir. Dieu a créé la femme pour supporter les injustices de l’homme et pour le servir. La dignité d’une femme est de rester inconnue. Sa seule gloire réside dans l’estime de son mari et le service de sa famille. | Jean-Jacques Rousseau | Émile, livre V | Faite pour obéir à un être aussi imparfait que l’homme, […] elle doit apprendre de bonne heure à souffrir même l’injustice et à supporter les torts d’un mari sans se plaindre. […] Quand elle aurait de vrais talents, sa prétention les avilirait. Sa dignité est d'être ignorée ; sa gloire est dans l'estime de son mari ; ses plaisirs sont dans le bonheur de sa famille. |

Ceux qui ignorent l’histoire [ou : qui oublient leur passé] sont condamnés à la revivre. | George Santayana | Reason in Common Sense, chap. XII | Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. |

Il ne faut pas désespérer Billancourt. | Jean-Paul Sartre | Nekrassov, V, 8 | Georges de Valera [escroc anticommuniste] : « Désespérons Billancourt ! Je trouverai des slogans terribles ! […] Désespérons Billancourt ! Désespérons Billancourt ! » |

On engage le sort du monde en mettant une cravate. | Jean-Paul Sartre | Situations, II, « Présentation des Temps modernes » | Qu'il écrive ou travaille à la chaîne, qu'il choisisse une femme ou une cravate, l'homme manifeste toujours : il manifeste son milieu professionnel, sa famille, sa classe et, finalement, comme il est situé par rapport au monde entier, c'est le monde qu'il manifeste. |

Aimer, c'est vouloir posséder la subjectivité de l'autre. | Jean-Paul Sartre | L’Être et le néant, III, III, 1 | L'aimé […] ne se transformera en amant que s'il projette d'être aimé, c'est-à-dire si ce qu'il veut conquérir n'est point un corps mais la subjectivité de l'autre en tant que telle. |

Ne pas choisir, c'est encore choisir. | Jean-Paul Sartre | L’Être et le néant, IV, I, 1 | La liberté est liberté de choisir, mais non la liberté de ne pas choisir. Ne pas choisir, en effet, c’est choisir de ne pas choisir. |

Si nous vivons, nous vivons pour marcher sur la tête des puissants... car les puissants ne travaillent qu'à marcher sur nos vies. [citation faite par Christiane Taubira] | William Shakespeare | I Henry IV, V, 2 | Hotspur : « Si nous vivons, c’est pour marcher sur la tête de rois, / Si nous mourons, la mort est belle quand les princes meurent avec nous ! » |

Comprendre, c'est pardonner. | Mme de Staël | Corinne ou l'Italie, XVIII, 5 | Tout comprendre rend très indulgent, et sentir profondément inspire une grande bonté. |

La seule excuse de Dieu, c’est qu’il n’existe pas. | Stendhal | Mérimée, H.B. | « Ce qui excuse Dieu, disait-il, c'est qu'il n'existe pas.» |

Si tu as une chemise et un cœur, vends ta chemise et va vivre en Italie. | Stendhal | Lettre à sa sœur Pauline, 29 octobre 1811 | Ah ! mon amie, que je t’ai regrettée en Italie ! Quand, par hasard, on a un cœur et une chemise, il faut vendre sa chemise pour voir les environs du lac Majeur, Santa Croce à Florence, le Vatican à Rome, et le Vésuve à Naples. |

Qui n’a pas vécu sous l’Ancien Régime ne sait pas ce qu’est la douceur de vivre. | Talleyrand | Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, tome I | « Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1789 ne sait pas ce que c’est que le plaisir de vivre. » |

Il y a quelqu’un qui a plus d’esprit que Voltaire, c’est tout le monde. | Talleyrand | Discours sur la censure de la presse, à la Chambre des pairs, 24 juillet 1821 | De nos jours, il n’est pas facile de tromper longtemps. Il y a quelqu’un qui a plus d’esprit que Voltaire, plus d’esprit que Bonaparte, plus d’esprit que chacun des Directeurs, que chacun des Ministres passés, présents, à venir : c’est tout le monde. |

Je le crois parce que c’est absurde. | Tertullien | De la chair du Christ, V, 4 | Le fils de Dieu est mort : c’est croyable parce que c’est inepte ; enseveli, il est ressuscité : c’est certain parce que c’est impossible. |

Être dans le vent, c’est une ambition [ou : un destin] de feuille morte. | Gustave Thibon | L’équilibre et l’harmonie, 1976 | La feuille morte voltige d'un lieu à l'autre, mais tous les lieux se valent pour elle, car son unique patrie est dans le vent qui l'emporte. [10] |

J'aime ma femme, mais j'aime mieux mon roman. | Léon Tolstoï | Lettre à Fett, 23 janvier 1865 | Je suis heureux que vous aimiez ma femme ; bien que je l'aime moins que mon roman, c'est tout de même ma femme, vous savez. |

Quand on est jeune, on se figure que vieillir, c'est se désagréger dans un monde qui dure. Quand on vieillit, on pense que vieillir, c'est durer dans un monde qui se désagrège. | Alexandre Vialatte | Chroniques de La Montagne, n°537, 18 juin 1953 | Quand on est jeune, on s'imagine que la vieillesse va donner l'impression à l'homme de se désagréger dans un monde qui survit ; elle lui donne au contraire l'impression qu'il survit au sein d'un monde qui se désagrège. |

Une vie réussie est un rêve d’adolescent réalisé à l’âge mûr. | Alfred de Vigny | Cinq-Mars, chap. XX | Cinq-Mars : « Amis, qu'est-ce qu'une grande vie, sinon une pensée de la jeunesse exécutée par l'âge mûr ? » |

Les dindons vont en troupe ; le lion est seul dans le désert. [Cette citation modifiée semble due à Jacques Vergès] | Alfred de Vigny | Journal d'un poète, 1844 | Poème. Les animaux lâches vont en troupes. – Le lion marche seul dans le désert. Qu'ainsi marche toujours le poète. |

Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. [Citation faite par Condorcet, Vie de Voltaire] | Voltaire | Questions sur les miracles, lettre XII | Plus nous serons des êtres raisonnables, plus nous serons des êtres libres. |

C’est un imbécile, il a réponse à tout. [Cette citation modifiée semble due à Paul Morand] | Voltaire | Questions sur l’Encyclopédie, I, article « Annales » | Il y a des gens qui ont résolu toutes ces questions [=sur les premiers temps historiques]. Sur quoi un homme d’esprit et de bon sens disait un jour d’un grave docteur : « Il faut que cet homme-là soit un grand ignorant, car il répond à tout ce qu’on lui demande. » |

Tout peut se prouver, même le vrai. | Oscar Wilde | Le Portrait de Dorian Gray, préface | Aucun artiste ne désire prouver quelque chose. Même les choses qui sont vraies peuvent être prouvées. |

Tout chemin aboutit au même point, la désillusion. | Oscar Wilde | Le Portrait de Dorian Gray, chap. XVIII | Lord Henry Wotton : « Tous les chemins finissent au même point, ma chère Gladys. — Quel est-il ? — La désillusion. » |

La politique n’est plus que l’art de brandir des mots bêtes. | Émile Zola | Son Excellence Eugène Rougon, chap. XIV | Il avait l'éloquence banale, incorrecte, toute hérissée de questions de droit, enflant les lieux communs, les faisant crever en coups de foudre. Il tonnait, il brandissait des mots bêtes. |

Quiconque fait une citation exacte accélère la venue du Messie. | Talmud | Michna, ordre IV (Nézikin [Dommages]), traité IX (Pirke Avot [Maximes des Pères]), chap. VI, 6 | Pour acquérir la (connaissance de la) Tora, il faut quarante-huit qualités, à savoir : […] savoir rapporter scrupuleusement ce que l’on a entendu, citer explicitement le nom de l’auteur. Vois, tu apprends ainsi que celui qui rapporte une parole au nom de celui qui l’a dite apporte la délivrance au monde. Exemple : Est 2,22. |

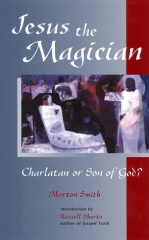

Il s’agit de deux courts fragments sur lesquels pèse une lourde suspicion de faux, et qui, s’ils étaient authentiques, constitueraient le texte le plus mystérieux de la collection des écrits apocryphes chrétiens, rassemblés en deux volumes de la Pléiade. François Bovon et Pierre Geoltrain, les responsables de l’édition, ont pris en 1997 le risque d’inclure dans leur recueil (tome I, p. 63-69) un texte passé par cinq avatars, connu seulement par une supposée lettre de Clément d’Alexandrie.

Il s’agit de deux courts fragments sur lesquels pèse une lourde suspicion de faux, et qui, s’ils étaient authentiques, constitueraient le texte le plus mystérieux de la collection des écrits apocryphes chrétiens, rassemblés en deux volumes de la Pléiade. François Bovon et Pierre Geoltrain, les responsables de l’édition, ont pris en 1997 le risque d’inclure dans leur recueil (tome I, p. 63-69) un texte passé par cinq avatars, connu seulement par une supposée lettre de Clément d’Alexandrie. paru dans Colloque international « L’Évangile selon Thomas et les textes de Nag Hammadi », Québec 29-31 mai 2003, s.d. Louis Painchaud et Paul-Hubert Poirier, Presses de l’université Laval / Peeters, Québec / Louvain-Paris, 2007, p. 275-300. Ce professeur d’histoire antique, spécialiste du christianisme égyptien, observe un certain nombre de discordances entre le contenu de la lettre et ce que nous pouvons savoir de l’Église d’Alexandrie : - la scène racontée par la première péricope de l’Évangile secret n’est pas forcément une scène d’initiation baptismale, et c’est par erreur qu’elle a été rattachée à une tradition liturgique propre à l’Église d’Égypte pré-nicéenne, liturgie primitive qui n’a peut-être jamais existé ; - l’Église d’Alexandrie n’avait pas de tradition ésotérique et n’utilisait pas exclusivement l’Évangile de Marc ; - on ne sache pas que les carpocratiens aient privilégié l’Évangile de Marc, et du reste il n’est même pas certain qu’il y ait eu des carpocratiens à Alexandrie à la fin du IIe siècle ; - la relation entre Marc et Pierre, et l’origine de son évangile, telles qu’elles sont indiquées dans la lettre, ne correspondent pas à l’idée que s’en faisait Clément ; - la lettre ne colle pas avec les sources sur l’origine de l’Église d’Alexandrie, qui à partir des années 220/230 mettent en avant le rôle légendaire de Marc dans sa fondation ; - Eusèbe de Césarée, source incontournable de l’époque, a ignoré non seulement cette lettre mais aussi tout ce qu’implique son contenu ; - contrairement à ce qu’on avait très hypothétiquement supposé, il est douteux qu’il ait jamais existé un codex de lettres de Clément d’Alexandrie. Tous ces éléments amènent à pencher pour l’hypothèse d’un faux moderne.

paru dans Colloque international « L’Évangile selon Thomas et les textes de Nag Hammadi », Québec 29-31 mai 2003, s.d. Louis Painchaud et Paul-Hubert Poirier, Presses de l’université Laval / Peeters, Québec / Louvain-Paris, 2007, p. 275-300. Ce professeur d’histoire antique, spécialiste du christianisme égyptien, observe un certain nombre de discordances entre le contenu de la lettre et ce que nous pouvons savoir de l’Église d’Alexandrie : - la scène racontée par la première péricope de l’Évangile secret n’est pas forcément une scène d’initiation baptismale, et c’est par erreur qu’elle a été rattachée à une tradition liturgique propre à l’Église d’Égypte pré-nicéenne, liturgie primitive qui n’a peut-être jamais existé ; - l’Église d’Alexandrie n’avait pas de tradition ésotérique et n’utilisait pas exclusivement l’Évangile de Marc ; - on ne sache pas que les carpocratiens aient privilégié l’Évangile de Marc, et du reste il n’est même pas certain qu’il y ait eu des carpocratiens à Alexandrie à la fin du IIe siècle ; - la relation entre Marc et Pierre, et l’origine de son évangile, telles qu’elles sont indiquées dans la lettre, ne correspondent pas à l’idée que s’en faisait Clément ; - la lettre ne colle pas avec les sources sur l’origine de l’Église d’Alexandrie, qui à partir des années 220/230 mettent en avant le rôle légendaire de Marc dans sa fondation ; - Eusèbe de Césarée, source incontournable de l’époque, a ignoré non seulement cette lettre mais aussi tout ce qu’implique son contenu ; - contrairement à ce qu’on avait très hypothétiquement supposé, il est douteux qu’il ait jamais existé un codex de lettres de Clément d’Alexandrie. Tous ces éléments amènent à pencher pour l’hypothèse d’un faux moderne.

L’illusion est un effet nécessaire des passions, dont la force se mesure presque toujours par le degré d’aveuglement où elles nous plongent. C’est ce qu’avait très bien senti je ne sais quelle femme, qui, surprise par son amant entre les bras de son rival, osa lui nier le fait dont il était témoin : "Quoi ! lui dit-il, vous poussez à ce point l’impudence ? – Ah ! perfide, s’écria-t-elle, je le vois, tu ne m’aimes plus ; tu crois plus ce que tu vois que ce que je te dis." Ce mot n’est pas seulement applicable à la passion de l’amour, mais à toutes les passions. Toutes nous frappent du plus profond aveuglement. Qu'on transporte ce même mot à des sujets plus relevés : qu'on ouvre le temple de Memphis ; en présentant le bœuf Apis aux Égyptiens craintifs et prosternés, le prêtre s'écrie : "Peuples, sous cette métamorphose, reconnaissez la divinité de l'Égypte ; que l'univers entier l'adore ; que l'impie qui raisonne et qui doute, exécration de la terre, vil rebut des humains, soit frappé du feu céleste : qui que tu sois, tu ne crains pas les dieux, mortel superbe qui dans Apis n'aperçois qu'un bœuf, et qui crois plus ce que tu vois que ce que je te dis." Tels étaient sans doute les discours des prêtres de Memphis, qui devaient se persuader, comme la femme déjà citée, qu'on cessait d'être animé d'une passion forte au moment même qu'on cessait d'être aveugle. Comment ne l'eussent-ils pas cru ! On voit tous les jours de bien plus faibles intérêts produire sur nous de semblables effets. […] Combien de fois une trop sotte confiance en des moines ignorants n’a-t-elle pas fait nier à des chrétiens la possibilité des antipodes ! Il n’est point de siècle qui, par quelque affirmation ou quelque négation ridicule, ne prête à rire au siècle suivant. Une folie passée éclaire rarement les hommes sur leur folie présente.

L’illusion est un effet nécessaire des passions, dont la force se mesure presque toujours par le degré d’aveuglement où elles nous plongent. C’est ce qu’avait très bien senti je ne sais quelle femme, qui, surprise par son amant entre les bras de son rival, osa lui nier le fait dont il était témoin : "Quoi ! lui dit-il, vous poussez à ce point l’impudence ? – Ah ! perfide, s’écria-t-elle, je le vois, tu ne m’aimes plus ; tu crois plus ce que tu vois que ce que je te dis." Ce mot n’est pas seulement applicable à la passion de l’amour, mais à toutes les passions. Toutes nous frappent du plus profond aveuglement. Qu'on transporte ce même mot à des sujets plus relevés : qu'on ouvre le temple de Memphis ; en présentant le bœuf Apis aux Égyptiens craintifs et prosternés, le prêtre s'écrie : "Peuples, sous cette métamorphose, reconnaissez la divinité de l'Égypte ; que l'univers entier l'adore ; que l'impie qui raisonne et qui doute, exécration de la terre, vil rebut des humains, soit frappé du feu céleste : qui que tu sois, tu ne crains pas les dieux, mortel superbe qui dans Apis n'aperçois qu'un bœuf, et qui crois plus ce que tu vois que ce que je te dis." Tels étaient sans doute les discours des prêtres de Memphis, qui devaient se persuader, comme la femme déjà citée, qu'on cessait d'être animé d'une passion forte au moment même qu'on cessait d'être aveugle. Comment ne l'eussent-ils pas cru ! On voit tous les jours de bien plus faibles intérêts produire sur nous de semblables effets. […] Combien de fois une trop sotte confiance en des moines ignorants n’a-t-elle pas fait nier à des chrétiens la possibilité des antipodes ! Il n’est point de siècle qui, par quelque affirmation ou quelque négation ridicule, ne prête à rire au siècle suivant. Une folie passée éclaire rarement les hommes sur leur folie présente.  Le succès du dernier livre d’Éric Zemmour,

Le succès du dernier livre d’Éric Zemmour,  Ce parangon de la pensée unique, refaisant ce que Bernard-Henri Lévy avait déjà fait avant lui (

Ce parangon de la pensée unique, refaisant ce que Bernard-Henri Lévy avait déjà fait avant lui (

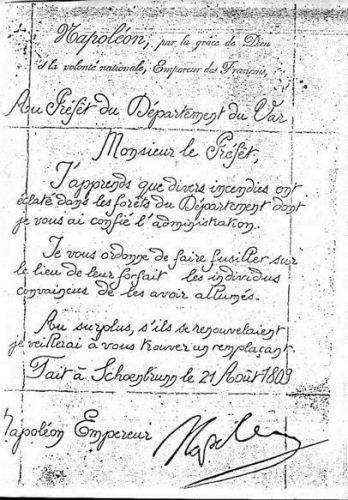

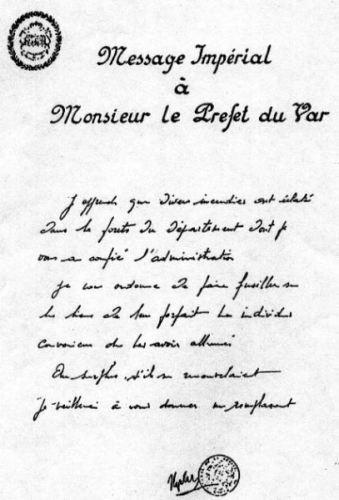

Il contient 525 sentences, dépourvues de la moindre indication de source, et dont on peut dire qu'elles ont fait beaucoup de dégâts, car, bien que Frédéric Masson ait signalé et analysé l'imposture en 1909, on n'en a pas tenu compte, de telle sorte qu'elles ont envahi indûment les publications consacrées à Napoléon et déformé l’idée qu’on se fait de lui. J’ai ainsi constaté qu’elles pullulaient dans la préface d’André Maurois au Mémorial de Sainte-Hélène (Gallimard Pléiade, 1956), dans Le Secret de Napoléon de R. Brice (Payot, 1936) ou dans Napoléon et le management d’Alexis Suchet (Tallandier, 2004), sans parler bien sûr de la biographie d'André Castelot (Perrin, 1967-68), où elles ont abondamment alimenté les épigraphes de chaque chapitre ! Ce recueil composite est particulièrement vicieux, car on ne peut même pas le rejeter en bloc : quelques-unes des maximes qu’il contient sont authentiques (c’est-à-dire tirées de textes sûrs ou attestées par des témoins dignes de foi comme Las Cases), quelques autres sont tirées de phrases authentiques de Napoléon plus ou moins transformées, mais la très grande majorité, ne pouvant être repérées nulle part avant 1838, doivent être considérées comme de pures créations de Balzac. C’est notamment le cas de ces fameuses pierres lancées dans le jardin de la démocratie : « Il est rare qu'une grande assemblée raisonne, elle est trop promptement passionnée. » (n°11) ; « Le peuple est susceptible de jugement quand il n'écoute pas les déclamateurs ; les avocats ne sauveront jamais rien et perdront toujours tout. » (n°16) ; « La frontière du gouvernement démocratique est l'anarchie, celle du gouvernement monarchique est le despotisme ; l'anarchie est impuissante, le despotisme peut accomplir de grandes choses. » (n°79) ; « Les agresseurs ont tort là-haut, ils ont raison ici-bas. » (n°83) ; « Il faut sauver les peuples malgré eux. » (n°87) ; « On n'a rien fondé que par le sabre. » (n°90) ; « Celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi. » (n°97) ; « Le pouvoir absolu réprime les ambitions et les choisit, la démocratie les déchaîne toutes sans examen. » (n°182) ; « Dans le système du pouvoir absolu il suffit d'une volonté pour détruire un abus, dans le système des assemblées il en faut cinq-cents. » (n°186). J’ai en chantier une petite étude sur ce recueil.

Il contient 525 sentences, dépourvues de la moindre indication de source, et dont on peut dire qu'elles ont fait beaucoup de dégâts, car, bien que Frédéric Masson ait signalé et analysé l'imposture en 1909, on n'en a pas tenu compte, de telle sorte qu'elles ont envahi indûment les publications consacrées à Napoléon et déformé l’idée qu’on se fait de lui. J’ai ainsi constaté qu’elles pullulaient dans la préface d’André Maurois au Mémorial de Sainte-Hélène (Gallimard Pléiade, 1956), dans Le Secret de Napoléon de R. Brice (Payot, 1936) ou dans Napoléon et le management d’Alexis Suchet (Tallandier, 2004), sans parler bien sûr de la biographie d'André Castelot (Perrin, 1967-68), où elles ont abondamment alimenté les épigraphes de chaque chapitre ! Ce recueil composite est particulièrement vicieux, car on ne peut même pas le rejeter en bloc : quelques-unes des maximes qu’il contient sont authentiques (c’est-à-dire tirées de textes sûrs ou attestées par des témoins dignes de foi comme Las Cases), quelques autres sont tirées de phrases authentiques de Napoléon plus ou moins transformées, mais la très grande majorité, ne pouvant être repérées nulle part avant 1838, doivent être considérées comme de pures créations de Balzac. C’est notamment le cas de ces fameuses pierres lancées dans le jardin de la démocratie : « Il est rare qu'une grande assemblée raisonne, elle est trop promptement passionnée. » (n°11) ; « Le peuple est susceptible de jugement quand il n'écoute pas les déclamateurs ; les avocats ne sauveront jamais rien et perdront toujours tout. » (n°16) ; « La frontière du gouvernement démocratique est l'anarchie, celle du gouvernement monarchique est le despotisme ; l'anarchie est impuissante, le despotisme peut accomplir de grandes choses. » (n°79) ; « Les agresseurs ont tort là-haut, ils ont raison ici-bas. » (n°83) ; « Il faut sauver les peuples malgré eux. » (n°87) ; « On n'a rien fondé que par le sabre. » (n°90) ; « Celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi. » (n°97) ; « Le pouvoir absolu réprime les ambitions et les choisit, la démocratie les déchaîne toutes sans examen. » (n°182) ; « Dans le système du pouvoir absolu il suffit d'une volonté pour détruire un abus, dans le système des assemblées il en faut cinq-cents. » (n°186). J’ai en chantier une petite étude sur ce recueil. Dans mon

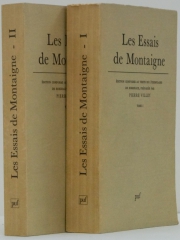

Dans mon  parue en 2001 sous la direction de Jean Céard. Son appareil critique est plus réduit, quoique substantiel néanmoins. Les abondantes notes sont toutes placées en bas de page (équivalences lexicales, précisions documentaires et explications sont appelées pareillement) ; la traduction des citations étrangères est donnée directement dans le texte ; la typographie est aérée et l’orthographe modernisée (pas la ponctuation, hélas) : c’est une édition très lisible, qu’on a plaisir à ouvrir n’importe où, alors que la précieuse Pléiade, à manipuler soigneusement, est réservée au bureau. À la fin, on trouve un appendice grammatical et surtout une sorte d’index des notions qui est très utile (en plus de l’indispensable index des noms propres). Au lecteur qui ne saurait pas dans quel livre lire Montaigne (et qui, voulant goûter la saveur de la langue du seizième siècle – mais sans l'écran d'une orthographe barbare –, rejetterait les versions traduites en français contemporain, appelées à se substituer au texte original dans

parue en 2001 sous la direction de Jean Céard. Son appareil critique est plus réduit, quoique substantiel néanmoins. Les abondantes notes sont toutes placées en bas de page (équivalences lexicales, précisions documentaires et explications sont appelées pareillement) ; la traduction des citations étrangères est donnée directement dans le texte ; la typographie est aérée et l’orthographe modernisée (pas la ponctuation, hélas) : c’est une édition très lisible, qu’on a plaisir à ouvrir n’importe où, alors que la précieuse Pléiade, à manipuler soigneusement, est réservée au bureau. À la fin, on trouve un appendice grammatical et surtout une sorte d’index des notions qui est très utile (en plus de l’indispensable index des noms propres). Au lecteur qui ne saurait pas dans quel livre lire Montaigne (et qui, voulant goûter la saveur de la langue du seizième siècle – mais sans l'écran d'une orthographe barbare –, rejetterait les versions traduites en français contemporain, appelées à se substituer au texte original dans  J’ai longtemps utilisé l’édition de la collection « L’Intégrale » au Seuil, faite par Robert Barral et Pierre Michel en 1967, à l’orthographe modernisée et au texte très serré sur deux colonnes. La lecture n'en est pas très commode, mais en compensation, quand le volume est ouvert, l’œil balaye une vaste portion de texte, ce qui peut être utile pour chercher un fragment (une page de ce volume contient quatre pages de la Pochothèque). Les notes (en bas de page) sont réduites au minimum (ce sont surtout les traductions des citations), cependant c’est la seule édition que j’aie pour le Journal de voyage en Italie et les lettres, expulsés de la nouvelle Pléiade

J’ai longtemps utilisé l’édition de la collection « L’Intégrale » au Seuil, faite par Robert Barral et Pierre Michel en 1967, à l’orthographe modernisée et au texte très serré sur deux colonnes. La lecture n'en est pas très commode, mais en compensation, quand le volume est ouvert, l’œil balaye une vaste portion de texte, ce qui peut être utile pour chercher un fragment (une page de ce volume contient quatre pages de la Pochothèque). Les notes (en bas de page) sont réduites au minimum (ce sont surtout les traductions des citations), cependant c’est la seule édition que j’aie pour le Journal de voyage en Italie et les lettres, expulsés de la nouvelle Pléiade  dans la collection « Les Portiques », un gros volume en papier bible qui suit l’orthographe d’époque et imprime de manière très distincte (et même exagérément distincte pour une lecture normale) tous les ajouts manuscrits faits par Montaigne sur un exemplaire de l’édition de 1588 (dit « exemplaire de Bordeaux »). C’est sa principale caractéristique : l’appareil critique en est sommaire (les traductions des citations constituent la plupart des notes, rejetées en fin de volume), mais il y a un glossaire sous forme de livret flottant et un utile index des notions. La typographie est soignée et ces portions de texte ajouté, imprimées en italiques, et en petits caractères, et resserrées par une large marge à gauche et à droite, et détachées par une interligne antérieure et une interligne postérieure, donnent l'impression de lire par-dessus l'épaule de Montaigne complétant à la main son propre livre. À vrai dire, c'est le seul intérêt de cette édition, que j'ouvre rarement.

dans la collection « Les Portiques », un gros volume en papier bible qui suit l’orthographe d’époque et imprime de manière très distincte (et même exagérément distincte pour une lecture normale) tous les ajouts manuscrits faits par Montaigne sur un exemplaire de l’édition de 1588 (dit « exemplaire de Bordeaux »). C’est sa principale caractéristique : l’appareil critique en est sommaire (les traductions des citations constituent la plupart des notes, rejetées en fin de volume), mais il y a un glossaire sous forme de livret flottant et un utile index des notions. La typographie est soignée et ces portions de texte ajouté, imprimées en italiques, et en petits caractères, et resserrées par une large marge à gauche et à droite, et détachées par une interligne antérieure et une interligne postérieure, donnent l'impression de lire par-dessus l'épaule de Montaigne complétant à la main son propre livre. À vrai dire, c'est le seul intérêt de cette édition, que j'ouvre rarement. pendant presque tout le XXe siècle ? : l’édition de Pierre Villey, qui date de 1922-23 et qu’il faut lire dans l’édition révisée par V.-L. Saulnier en 1965, aux P.U.F. Elle a été rééditée en deux volumes en 1978 (que j’ai), en trois volumes de la collection Quadrige en 1990, puis à nouveau en un volume en 2004. De façon discutable, elle a imposé « l’exemplaire de Bordeaux » (un volume des Essais de 1588 couvert d’additions autographes) comme texte de base

pendant presque tout le XXe siècle ? : l’édition de Pierre Villey, qui date de 1922-23 et qu’il faut lire dans l’édition révisée par V.-L. Saulnier en 1965, aux P.U.F. Elle a été rééditée en deux volumes en 1978 (que j’ai), en trois volumes de la collection Quadrige en 1990, puis à nouveau en un volume en 2004. De façon discutable, elle a imposé « l’exemplaire de Bordeaux » (un volume des Essais de 1588 couvert d’additions autographes) comme texte de base  Cette belle sentence, si actuelle, est devenue assez connue dans le milieu nationaliste. Elle est invariablement attribuée à Pierre Drieu La Rochelle. On la trouve aussi dans quelques ouvrages universitaires. Elle figure même dans une petite anthologie de citations de Drieu La Rochelle

Cette belle sentence, si actuelle, est devenue assez connue dans le milieu nationaliste. Elle est invariablement attribuée à Pierre Drieu La Rochelle. On la trouve aussi dans quelques ouvrages universitaires. Elle figure même dans une petite anthologie de citations de Drieu La Rochelle